能登半島第34次派遣(20250808-0815)

◎全体をとおして

お盆休みの大渋滞を避けるため8日の夜に大阪を発ったが、やはり車が多く高速上のサービスエリアは満車で入ることすら出来なくて、出発を早めたのは正解だった。

9日は朝から設営を行い、午後1時に大阪大学の稲場教授と現地で合流して近況を話し合った。

夜にまで及んだ稲場教授との打ち合わせにおいては、現在、文化庁宗務課からの依頼で「能登半島地震」における宗教者の活動について調査のプロジェクトが組まれており、稲場教授が座長を務められていて、我々の活動についても是非ともその中に組み込みたいとのことであった。

また「金光教大阪災害救援隊はここまで、誰にも出来ない活動を展開されてきたのですから、私(稲場教授)が推薦しますので、内閣府のプロジェクトにもエントリーするべき」とのお誘いもいただき、その手続きも進めつつある。これが実ると、宗教団体が行政と直接繋がりを持ち、さらに救援隊が広く一般に認められることとなる。

さてこのたびは、炊き出しに加えて、「一般社団法人・光プロジェクト」の琵琶の演奏会や現地で「納涼祭」も行われるため長期滞在となったが、前半は災害級の豪雨が続き、連日「大雨洪水警報」が出され、道路はところどころ冠水し、土砂崩れでトンネルに取り残された方もあり、最終的には「避難指示」まで出された。

私たちも危険を感じたらすぐに避難できるような態勢をとっており、現地の土木建築業の重役の方も私たちを気遣ってテントをずっと出入りして気にかけてくださっていたが、私たちのところまで被害が及ぶことはなくおかげをいただいた。10日に予定していた食事会も避難所が開設される状況ではさすがにできないと話し合い13日に延期とした。

炊き出しの合間には琵琶の演奏会が行われ、たくさんの方が琵琶の演奏を聴きに来てくれて、奏者も「初めて35名の参加がありました」と大感激であった。

13日には現地で「花火大会」も開催されて大盛況であった。そしてこのたびのお食事会も盛り上がり、被災者の方々とも家族同然の関係性となってきている。

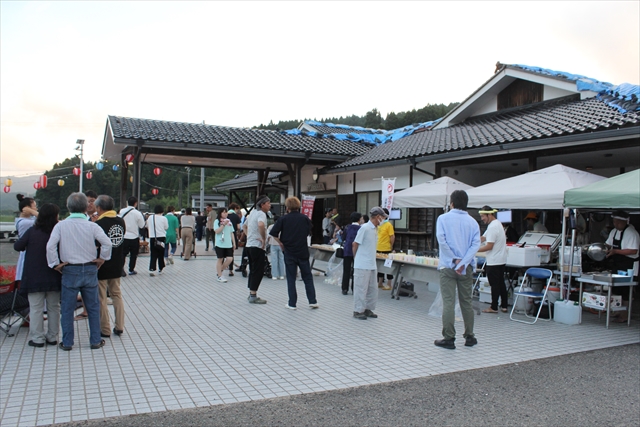

14日には地区で一番のイベントである「納涼祭」が開催され、たくさんの方が集まった。

現地の方5名が我々のスタッフとして一緒に炊き出しや屋台を手伝ってくださり、現地の方々からは「金光教さんのおかげで良い納涼祭になりました」と大変感謝され、稲場教授も再度訪問され、「大変勉強になりました。やはり金光教大阪災害救援隊は日本一の団体です」と再度言っていただきました。

納涼祭では例年通り大抽選会が行われ、私たち救援隊に景品が当たるたびに大拍手をいただき、景品よりも皆さんのあたたかい拍手が嬉しかった。

大きなイベントが終わると、やはり寂しさが増すであろう被災地を私たちもあたたかい気持ちを持って支えていきたいと思う。

このたびの第34次派遣では、いろんなことがありましたが、スタッフもよく働いてくれて事故や怪我もなく活動を終えさせていただき、本当にありがたいことでした。

教区の先生方をはじめ、全教信奉者の皆さまには、いつも暖かい励ましのお言葉やたくさんのご支援をいただきありがとうございます。

引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

なお、この活動は「赤い羽根共同募金・ボラサポ」からも多大なるご支援をいただいて行わせていただいておりますことを申し添えます。

(文責・竹内真治)